INFORMAZIONI

The Olive Grove

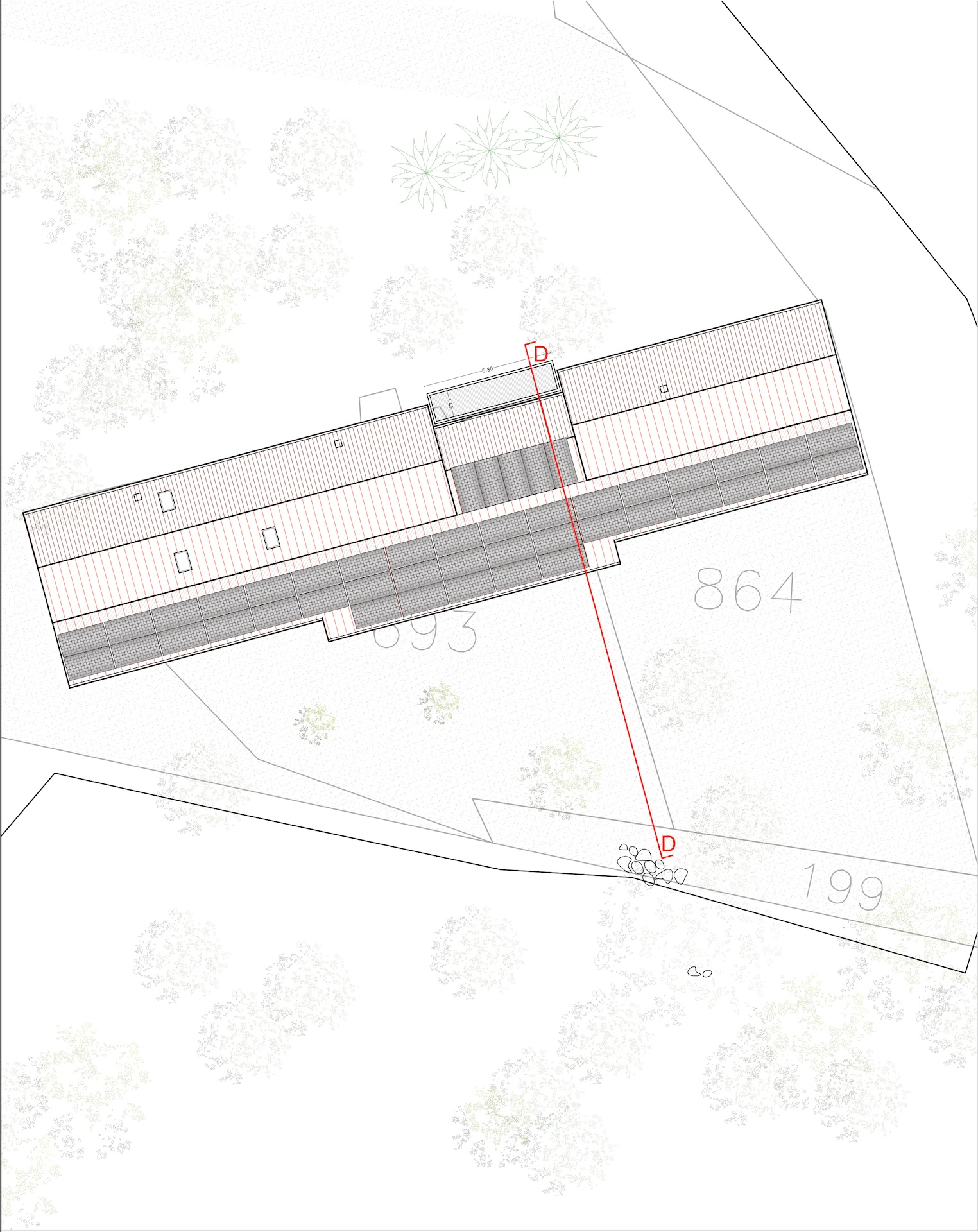

Il progetto riguarda il restauro di un edificio rurale in stato di rudere, situato nella campagna di Is Meris, nel comune di Quartu Sant’Elena. I lavori hanno previsto la ricostruzione filologica dell’impianto originario, costituito da cinque ambienti allineati e un loggiato, secondo la tipologia tradizionale delle case campidanesi con corte.

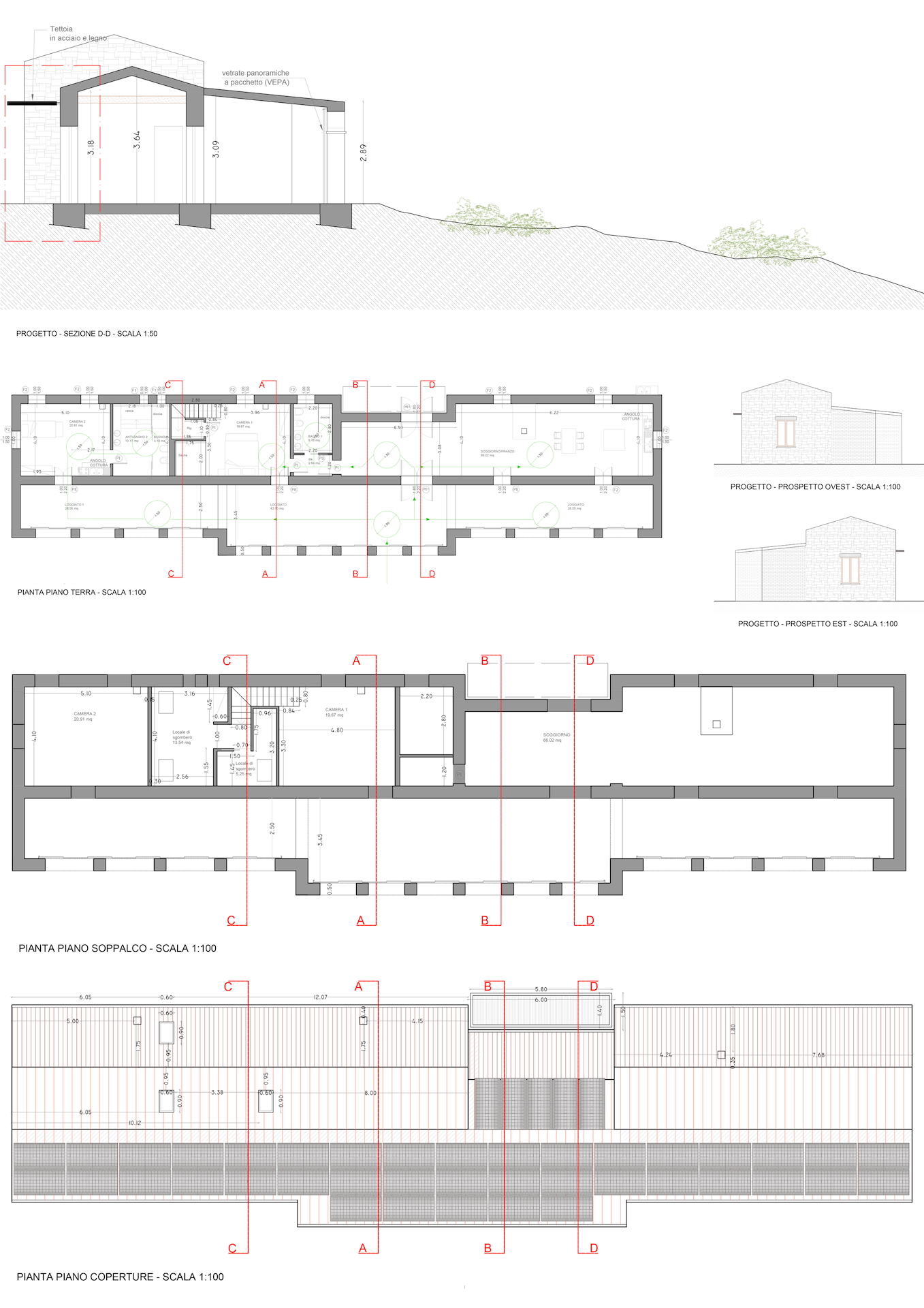

L’intervento ha conservato la sagoma e le proporzioni dell’edificio storico, recuperandone il carattere architettonico originario con l’introduzione di soluzioni funzionali come l’ampliamento degli spazi interni, l’inserimento di lucernari e un soppalco nella zona notte. È stato inoltre installato un impianto fotovoltaico integrato nella copertura.

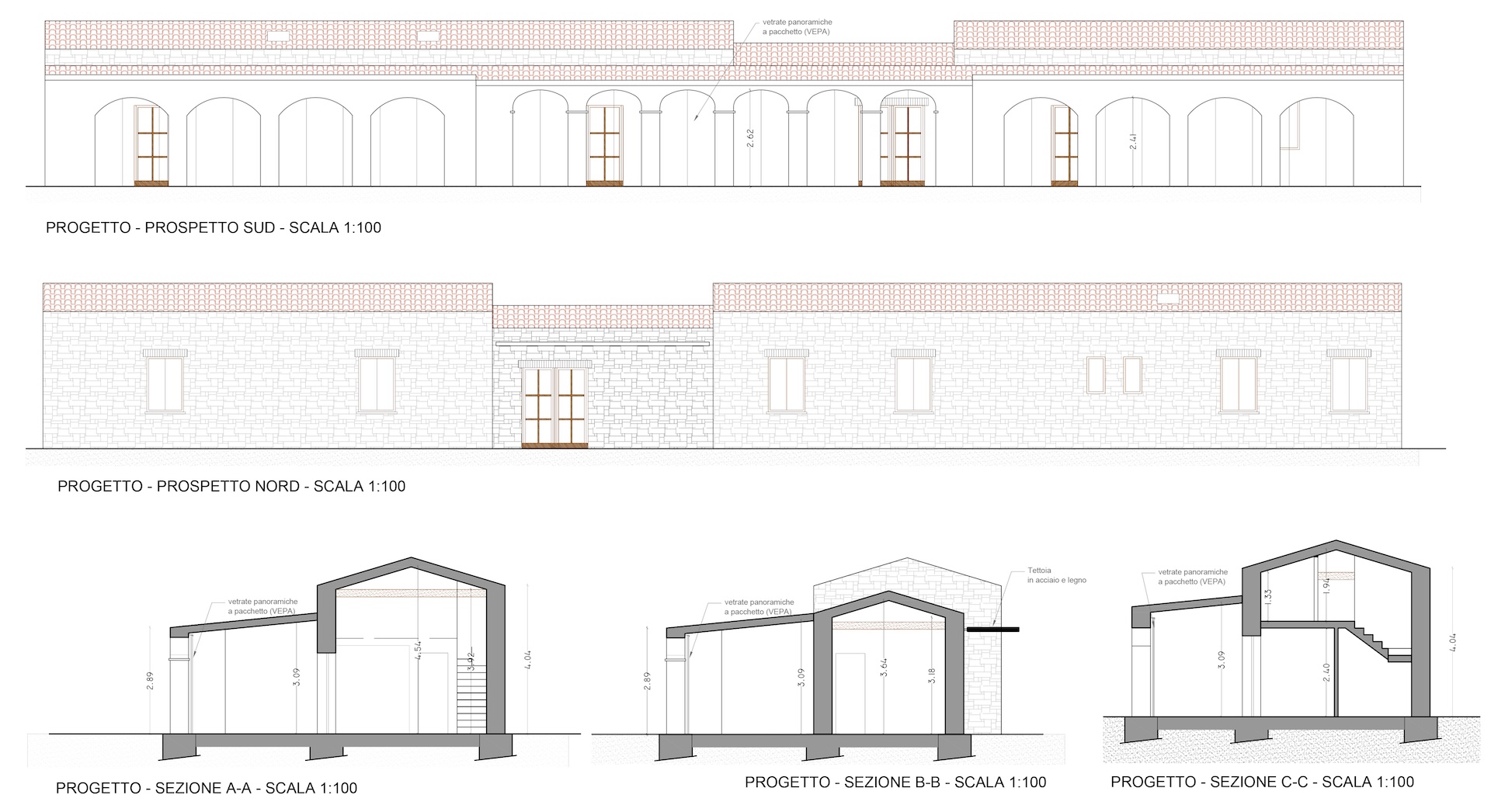

La variante più recente ha previsto l’inserimento di una tettoia leggera in acciaio e legno a protezione dell’ingresso nord e l’installazione di vetrate a pacchetto sul loggiato sud, per aumentarne la fruibilità e migliorarne le performance bioclimatiche.

ANALISI STORICO-TIPOLOGICA

Il fabbricato oggetto dell’intervento sorge nella località di Is Meris, nel territorio agricolo del comune di Quartu Sant’Elena, e risale con ogni probabilità al periodo compreso tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. La sua configurazione planimetrica e tipologica è strettamente legata alla tradizione costruttiva del Campidano meridionale, caratterizzata da insediamenti rurali sparsi, legati alle attività agropastorali e alla gestione diretta dei fondi agricoli.

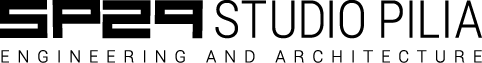

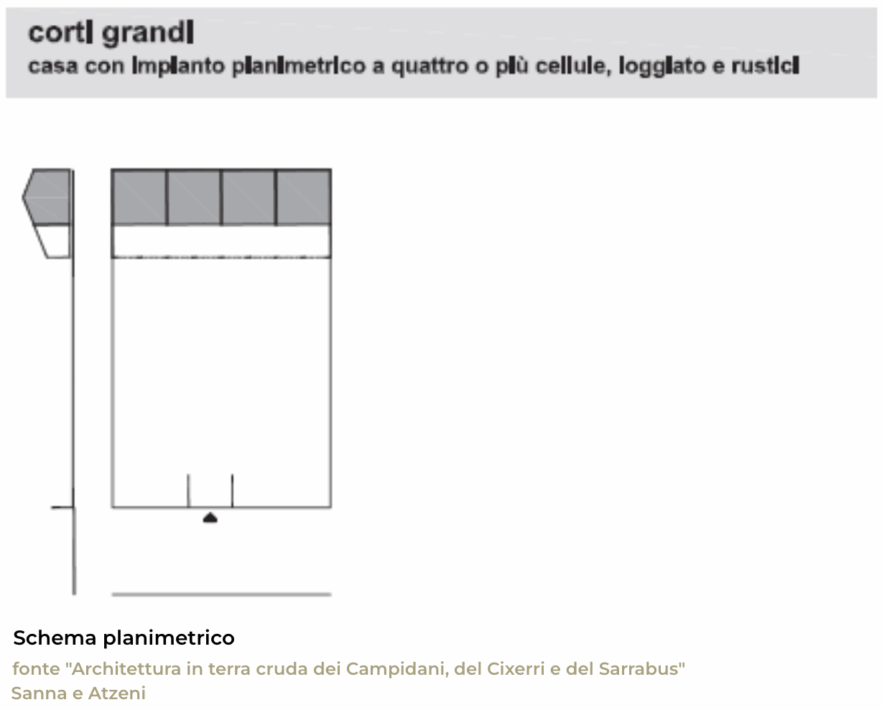

La struttura originaria presentava uno sviluppo longitudinale, articolato in cinque cellule affiancate e un loggiato continuo sulla facciata principale, a testimonianza di un’organizzazione dello spazio tipica della “casa campidanese con corte”. Tale impianto edilizio si colloca alla fine del lotto, con una corte aperta verso la strada, seguendo una logica funzionale che attribuiva allo spazio esterno un ruolo operativo: area di lavoro, snodo tra le attività agricole e la residenza, e al contempo filtro tra spazio pubblico e privato.

La conformazione architettonica riflette una logica distributiva in cui ogni ambiente era accessibile dal loggiato esterno, in assenza di collegamenti interni diretti. Questo elemento — il loggiato — costituiva non solo un filtro climatico, offrendo ombreggiamento e ventilazione naturale, ma anche un corridoio distributivo protetto. Le arcate, come evidenziato in una fotografia storica allegata al progetto, insistevano per tutta la lunghezza dell’edificio.

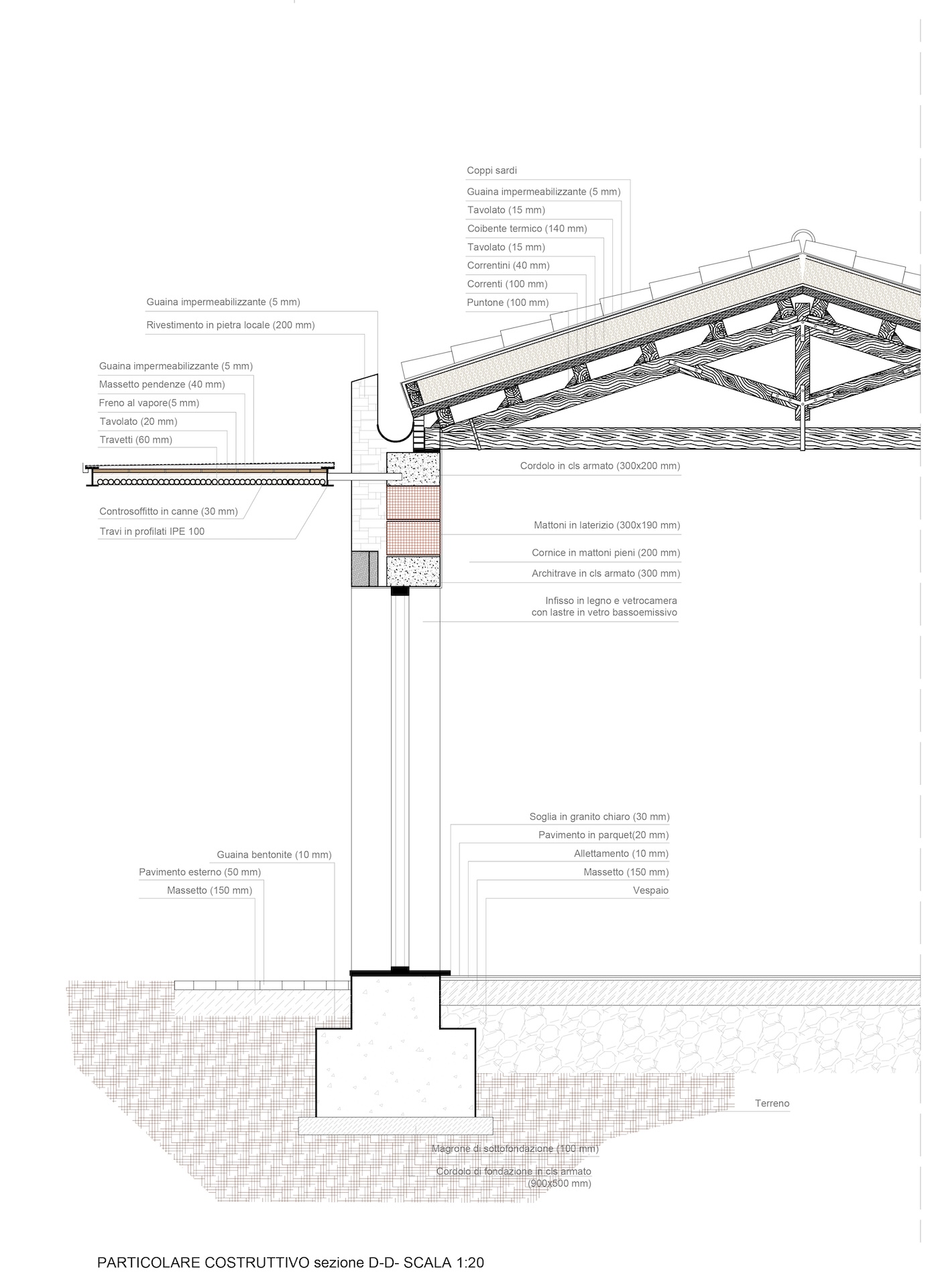

Dal punto di vista costruttivo, il rudere presentava tracce riconducibili a murature portanti in terra cruda o materiali locali, copertura a doppia falda e aperture semplici, di forma quadrata o rettangolare, con proporzioni armoniche secondo la tradizione sarda (rapporto base/altezza compreso tra 2/3 e 1/2).

Il progetto originario di restauro, approvato nel 2018 ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. 19/2013, ha previsto la ricostruzione filologica dell’edificio nel rispetto delle preesistenze tipologiche e storiche. I lavori, avviati nel settembre 2019 e conclusi nel novembre 2023, hanno mantenuto inalterata la sagoma dell’edificio, valorizzando l’impianto originario con un’attenta rimodulazione degli spazi interni per migliorarne la funzionalità e il comfort.

Il progetto si è ispirato a riferimenti bibliografici e metodologici consolidati, tra cui il manuale “Architettura in terra cruda dei Campidani, del Cixerri e del Sarrabus” (Sanna e Atzeni) e il volume “Metodologie per la progettazione sostenibile del paesaggio” (Atzeni), che hanno permesso di inquadrare correttamente il contesto storico-culturale e insediativo dell’intervento. In questo senso, l’edificio si inserisce a pieno titolo nella tradizione degli insediamenti sparsi del Sud Sardegna, rappresentando un importante esempio di recupero coerente con i principi della sostenibilità, della valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale.

IL PROGETTO

Il progetto approvato ha previsto un attento intervento di ricostruzione e riorganizzazione degli spazi interni, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità abitativa dell’edificio, nel rispetto della sua struttura originaria. Il nuovo layout ha permesso di ricavare due ampie camere da letto, ciascuna dotata di un bagno comodo e funzionale. In una delle camere è stato previsto un soppalco, accessibile dall’interno, da destinare a locale di sgombero, illuminato e ventilato naturalmente tramite tre lucernari posizionati sulle falde del tetto.

Il soggiorno e la zona pranzo sono stati unificati in un unico ambiente più ampio e arioso, grazie alla demolizione del muro divisorio con l’ingresso. Quest’ultimo è stato a sua volta adeguato con l’ampliamento delle aperture, per favorire un migliore accesso e agevolare il passaggio di arredi. È stato inoltre previsto l’inserimento di nuove aperture per garantire un’illuminazione naturale più abbondante: una nella camera 2, sul prospetto ovest, e una nel soggiorno, sul lato est, mantenendo la coerenza con le proporzioni delle bucature originarie.

Sul loggiato è stato integrato un impianto fotovoltaico da 19.800 W, installato in modo discreto e in linea con l’inclinazione della copertura, con l’obiettivo di migliorare le performance energetiche dell’edificio senza alterarne la sagoma o l’impatto visivo.

La successiva variante progettuale ha introdotto alcune modifiche esterne finalizzate a migliorare il comfort e la fruibilità dell’abitazione. Sul lato nord è stata prevista una tettoia leggera a protezione dell’ingresso, pensata per riparare l’accesso dalle intemperie e preservare le finiture interne come il parquet. La struttura della tettoia, in acciaio e legno con controsoffitto in canne, è stata concepita per armonizzarsi con il linguaggio architettonico esistente, mantenendo un carattere sobrio e poco invasivo.

Sul loggiato sud sono state infine inserite delle vetrate panoramiche a pacchetto (VEPA), capaci di trasformare questo spazio in una serra bioclimatica fruibile anche nei mesi invernali. Durante la stagione calda, le vetrate potranno essere completamente aperte per favorire la ventilazione naturale e mantenere il comfort termico. Tutte le modifiche introdotte dalla variante rispettano la volumetria e la sagoma approvate, senza alterare le caratteristiche principali dell’edificio.